2025.08.29

【今すぐできるオフィスの節電方法14選】電気代削減のためのポイントを紹介

オフィスの電気代削減は、企業のコスト削減だけでなく、地球環境への配慮という観点からも重要です。 本記事では、オフィスでの節電に焦点を当て、今すぐ実践できる具体的な節電方法や、従業員が協力しやすいアイデアを幅広くご紹介しま […]

- 省エネ

- LED

2025.10.10

近年、「系統用蓄電池」が大きな注目を集めています。再生可能エネルギーの拡大にともない、大きな課題となっている「出力制御」の解決策の一つとしても期待されており、新たな再エネ投資を検討中の法人・個人にとっても気になる情報ではないでしょうか。本記事では、系統用蓄電池の仕組みからメリット、そして投資としての収益性、さらに補助金制度まで、わかりやすく解説していきます。

INDEX

系統用蓄電池の「系統」とは、正式には「電力系統」のことを指し、送配電網のことです。

送配電網は、発電所で作られた電気を、家庭や会社、工場などに届けるシステムのことをいいます。

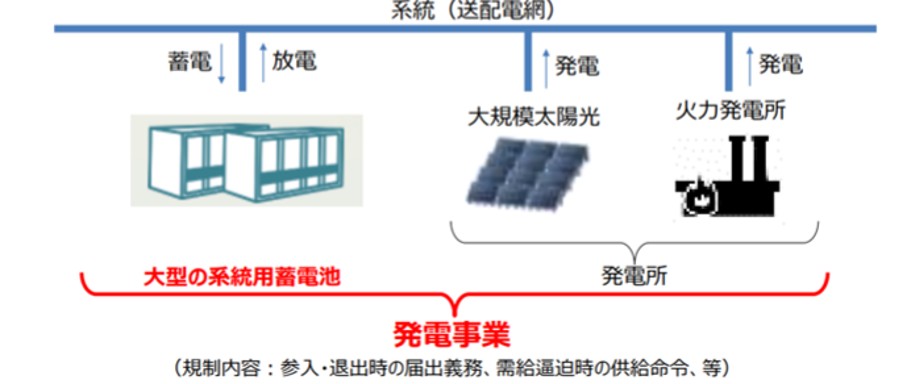

そして、系統用蓄電池とは、その系統(送配電網)に接続した蓄電池のことを指します。蓄電池単体で系統から電気を受け取って充電したり、逆に貯めた電気を放電して系統を通じて売電することができます。また、再生可能エネルギー発電所が併設されているケースもあります。

2022年の電気事業法改正以降、10MW以上の系統用蓄電池は「発電事業」に位置付けられています。それにともない、系統利用料や調達価格等に関する契約を結ぶことが可能になりました。さらに、大規模な系統用蓄電施設は「蓄電所」や「系統蓄電所」とも呼ばれています。その目的は、主に電力の安定供給や調整力の提供です。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 系統用蓄電池の現状と課題

系統用蓄電池は、送配電網に直接つながる大型の蓄電池で、電力供給の新たな仕組みとして注目を集めています。2022年からは、蓄電池単独でも送電線を通じて電力を供給できるようになり、その役割がさらに広がりました。

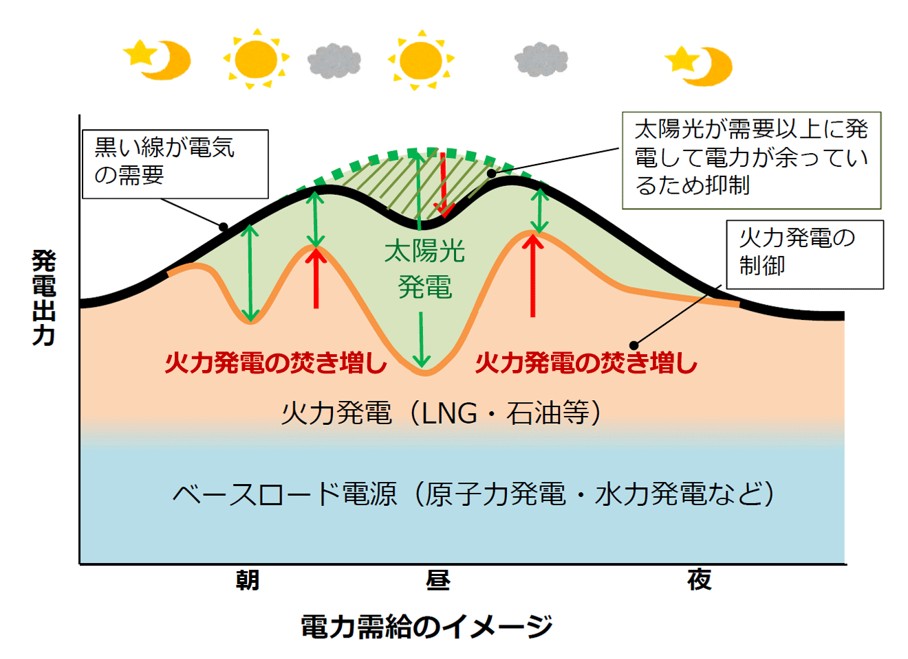

電力会社は、この蓄電池を時間帯によって充電と放電を切り替えながら運用しています。電力需要が少ない深夜などの時間帯には、系統用蓄電池が余っている電気を購入して蓄え、逆に電力需要が高まる昼間のピーク時や、太陽光発電が使えない夕方以降には、蓄電池が蓄えた電気を送電網に供給します。

このような柔軟な充放電により、系統用蓄電池は電力の需要と供給のバランスを保っています。特に天候が太陽光や風力などの再生可能エネルギーの発電量を左右する中で、蓄電池はその変動を吸収する重要な役割を果たし、電力系統全体の安定化に大きく貢献しています。

系統用蓄電池と他の蓄電池の最も大きな違いは、その名前が示すとおり、系統(送配電網)に直接接続している点にあります。

系統に接続していない蓄電池には、たとえば工場や商業施設で自家消費用に設置するものや、災害時の非常用電源として備えるものがあります。これらの蓄電池は「定置用蓄電池(ESS:Energy Storage System)」や「産業用蓄電池」と呼ばれ、特定の施設や機器に電力を供給する役割を担っています。

これに対して系統用蓄電池は、電力系統全体の安定化を目的として運用します。系統用蓄電池は大規模な容量を持つため、電力市場での取引に参加でき、電力の需給調整に直接貢献できます。この点が、施設内だけで使う他の蓄電池との決定的な違いです。

系統用蓄電池がなぜここまで注目を集め、電力業界が必要としているのでしょうか。

その理由を理解するには、まず「出力制御」という仕組みを知る必要があります。

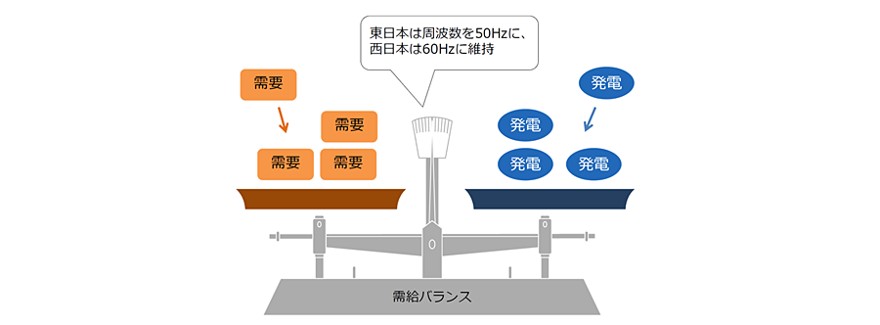

電力系統では、電気を使う量と発電する量が常に一致している必要があります。このバランスが崩れると周波数が乱れ、最悪の場合、大規模停電を引き起こします。

そのため電力会社は、需要と供給を常に一致させる調整を続けています。電力需要を上回る発電が生じた際に、発電量を減らしてバランスを保つ仕組みを「出力制御」と呼びます。

しかし、電気の使用量は常に変化します。さらに太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、天候によって発電量が大きく変動します。

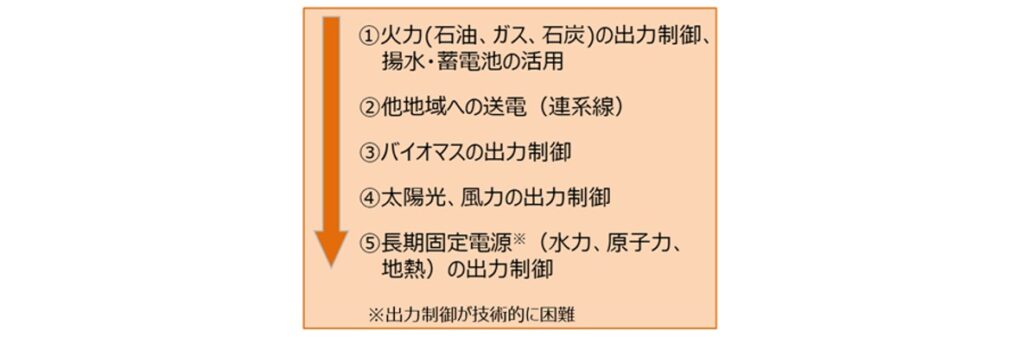

このような状況で需給バランスを保つことは非常に難しいため、法律で「優先給電ルール」を定め、どの電源から出力を抑制するかの順番を決めています。

このルールでは、水力発電・原子力発電・地熱発電を「長期固定電源」として扱います。これらの電源は、一度出力を低下させるとすぐに元に戻すことができないからです。

発電量が需要を上回った場合、電力会社はまず火力発電の出力を抑制し、揚水発電所で水をくみ上げて電力を消費し、地域間連系線を使って他のエリアへ電力を送ります。それでも解決しない場合は、バイオマス発電を制御し、その後に太陽光発電と風力発電の出力を制御します。水力発電、原子力発電、地熱発電の抑制は最後の手段となります。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 「再エネの大量導入に向けて~「系統制約」問題と対策

日本は、2050年までにカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出を実質ゼロにすること)を達成する目標を掲げています。

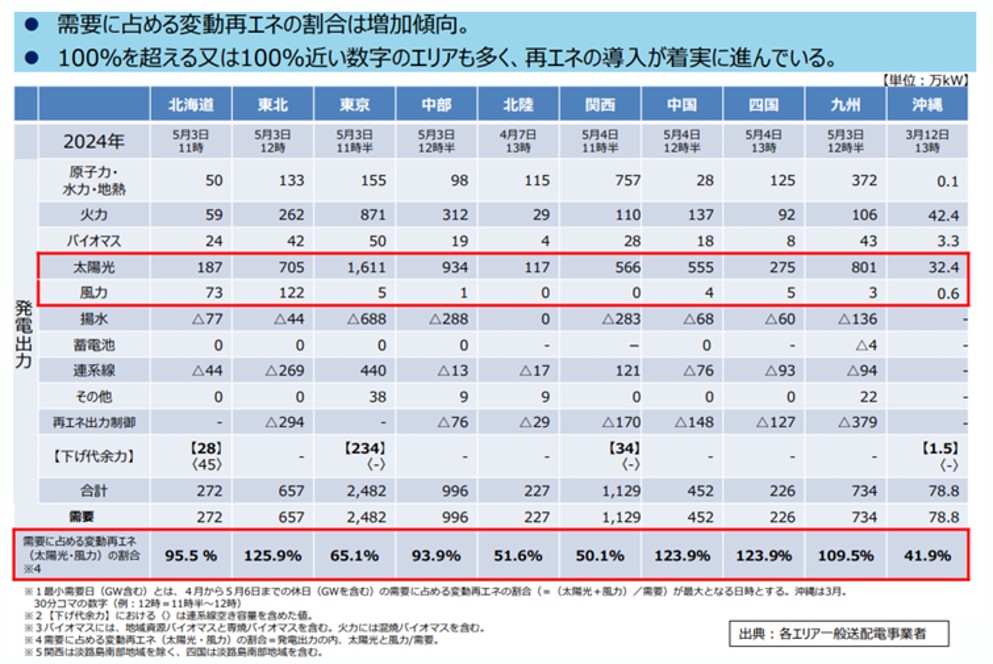

実際に、電力需要に占める変動型再生可能エネルギーの割合は年々増加しています。政府の政策や技術の進歩により、今後も太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの導入はさらに加速していくでしょう。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 再生可能エネルギーの出力制御に関する短期見通し等について

しかし、再エネ発電の増加は、通常時は問題ありませんが、電力需要が少ない時期には発電量が過剰になり、需要とのバランスが崩れる事態が生じ始めました。

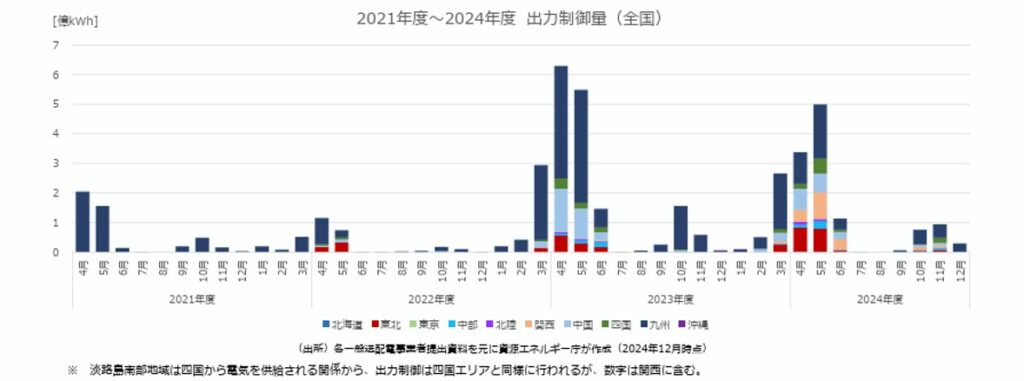

実際のデータを見ると、出力制御の回数と規模が年々大きく増加しています。特に春や秋は、冷暖房の使用が減って電力需要が下がる一方で、晴天時には太陽光発電が活発に発電するため、発電量が需要を上回りやすくなります。その結果、これらの季節に出力制御が集中する傾向が顕著になっています。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 再生可能エネルギーの出力制御に関する短期見通し等について

しかし、発電できる電気があるのに出力制御で捨ててしまうことは非効率的です。

この課題を解決する有力な手段として注目を集めているのが、系統用蓄電池なのです。

系統用蓄電池が増えれば、出力制御で失われるはずだった電気を蓄電池に貯めておき、電力需要が高まる時間帯に放電できます。これにより、再生可能エネルギーで発電した電気を無駄なく活用できるようになります。

こうした背景から、国は系統用蓄電池の普及を後押しする補助金制度を強化しており、電力会社や事業者による導入が急速に進んでいます。

現在、系統用蓄電池の分野に民間事業者が続々と参入し、蓄電池の運用で収益を上げる新たなビジネスモデルが生まれています。

民間事業者が系統用蓄電池の設置と運用から収益を得る方法は、主に3つあります。

1 卸電力市場での売買(アービトラージ)

2 需給調整市場への参加

3 容量市場への参加

最も取り組みやすい収益化方法の一つが、卸電力市場(JEPX:日本卸電力取引所)での売買差額で収益を得る「アービトラージ」です。卸電力市場では電気を商品として取引しており、電気料金の単価は時間帯や需給状況によって大きく変動します。

事業者はこの価格変動を活用し、電力が安い時間帯に市場から購入して蓄電池に充電しておき、需要が増えて電力価格が上昇したタイミングで放電して売却します。この売買の差額が利益となります。

アービトラージは、3つの収益化方法の中では手続きが比較的少なく、参入障壁が低い方法です。ただし、JEPX市場で成功するには、価格や需要を正確に予測する専門知識が必要です。また、売買のタイミングを逃さない運用技術も求められるため、多くの事業者は専門業者に運用を委託しています。

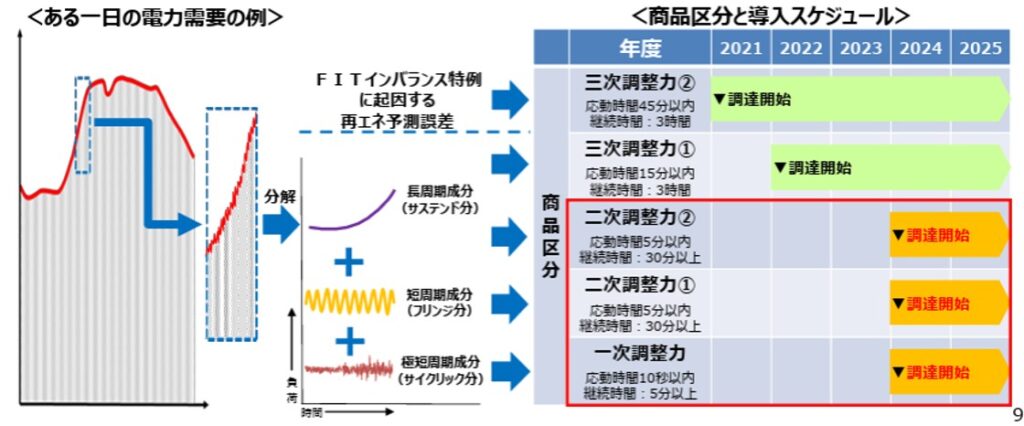

需給調整市場は、電力が不足したり急激に変動したりする緊急時に、電力の供給や需要を調整するサービス(調整力)を取引する市場です。

系統用蓄電池もこの市場に参加でき、市場からの要請に応じて蓄えた電力を系統に放電することで報酬を得ます。この市場では24時間すべての時間帯が取引対象となるため、IoTを活用した遠隔自動制御により蓄電池の稼働率を高め、効率的に収益を上げることができます。

取引される「調整力」は、応動時間(要請から実際に電力を供給するまでの時間)に応じて5種類に分かれています。

2024年4月からは、応動時間の短い調整力(一次調整力、二次調整力①、二次調整力②)の取引も開始しました。系統用蓄電池は応答速度が速いため、これらの短時間で応動する調整力への需要が高く、蓄電池投資を加速させる要因となっています。

ただし、この市場への参入には課題もあります。事業者は一定規模以上の設備を持つ必要があり、市場からの要請に応えられなかった場合にはペナルティが課されます。また、制度変更が頻繁に行われるため、長期的な事業計画を立てにくいという難しさもあります。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 系統用蓄電池の現状と課題

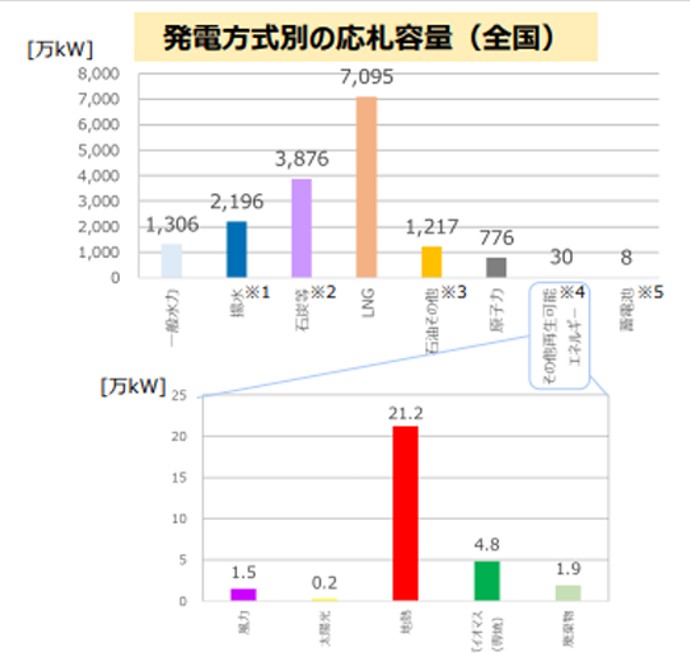

容量市場とは、4年後の「電力の供給力」を売買する市場です。卸電力市場が「発電された電気」を売買するのに対し、容量市場は、将来必要となる供給力、すなわち電力を供給する能力(kW)を取引します。

容量市場は、再生可能エネルギーの普及と電力自由化により、発電設備への投資回収が難しくなった課題を解決するために2020年に創設されました。2024年4月から実運用が開始され、系統用蓄電池への投資を後押しする仕組みとして期待されています。

系統用蓄電池は、その出力を「発電能力の価値(kW価値)」として容量市場に参加できます。この市場は将来の電力供給力を取引するため、事業者は長期的な収益の見通しを立てやすくなり、計画的に事業を開始できるメリットがあります。

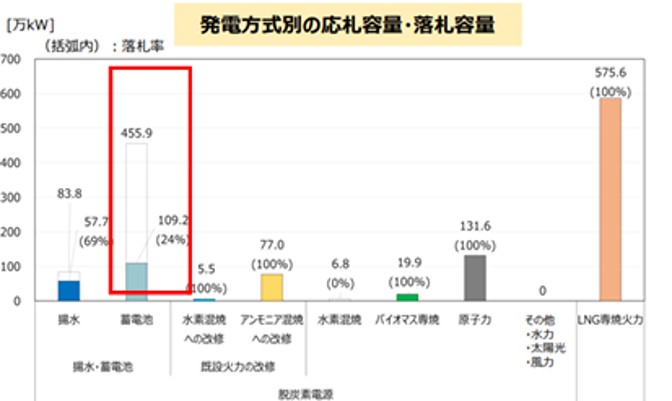

一方で、実際の取引の4年前にメインオークションを実施するため、収益を得るまでに長い時間がかかります。実際、2023年度の容量市場メインオークションでは、蓄電池の応札は8万kW(全体の0.05%)にとどまり、まだ本格的な参入には至っていません。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 系統用蓄電池の現状と課題

また、容量市場では出力要請の発動を実需給の3時間前まで通知しません。そのため事業者は、急な要請に備えて常に一定の充電量を確保しておく必要があり、その間は他の収益機会を逃す可能性があります。さらに、要請に応じられなかった場合にはペナルティを課されるリスクもあり、事業の安定性に影響を与える要因となっています。

容量市場の一つに、長期脱炭素電源オークションがあります。

長期脱炭素電源オークションは、再生可能エネルギーなど、CO2を排出しない電源を対象とした市場です。落札した事業者は、原則として20年間にわたり毎月一定の金額を受け取ることができます。ただし、事業者が落札金額以上の利益を上げた場合、その超過収益の約9割を国に還元する仕組みになっています。

2024年4月に初回オークション(応札年度:2024年度)の結果が公表されましたが、入札に対する蓄電池の落札率は24%にとどまり、多くの事業者にとって参入のハードルが高い市場であることが明らかになりました。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 系統用蓄電池の現状と課題

参考:電力広域的運営推進機関 容量市場長期脱炭素電源オークション約定結果

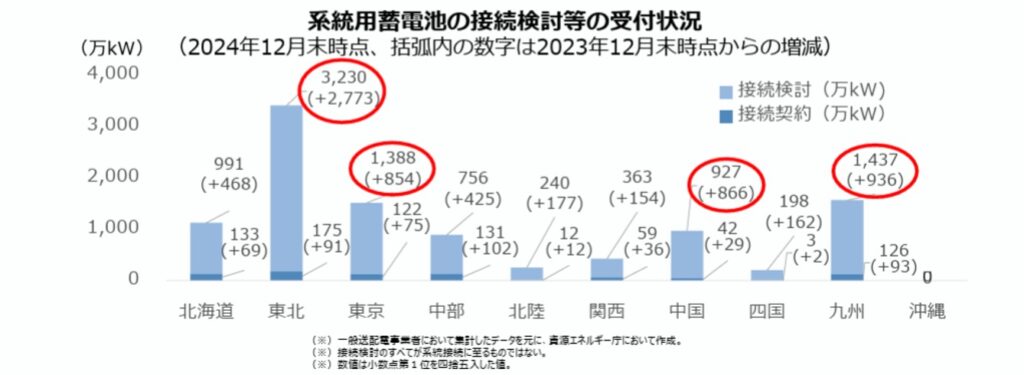

系統用蓄電池の導入は、日本国内でも着実に進展しています。

2024年12月末時点において、連携済みの系統用蓄電池は約17万kWであるものの、補助⾦や⻑期脱炭素電源オークション等の実施にともない、系統用蓄電池の接続検討等が増加しています。今後、さらなる連系増が見込まれています。

資源エネルギー庁の資料によると、接続検討受付は約9,500万kW(2023年12月末比較で約3.5倍)となっています。

また、接続契約受付は約800万kW(2023年12月末比較で約2.7倍)です。

特に、東北・東京・中国・九州の増加が顕著です。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 系統用蓄電池の迅速な系統連系に向けて

系統用蓄電池の導入見通しは、2030年に累計14.1~23.8GWhを見込んでいます。

※系統接続検討申込の状況を基に、事業化される案件(GW)を推計。過去の補助事業実績等から容量を3時間率と仮定して算出しています。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 系統用蓄電池の現状と課題

今後、ますます多くの企業や団体が系統用蓄電池を活用したビジネスに参画することが予想されます。

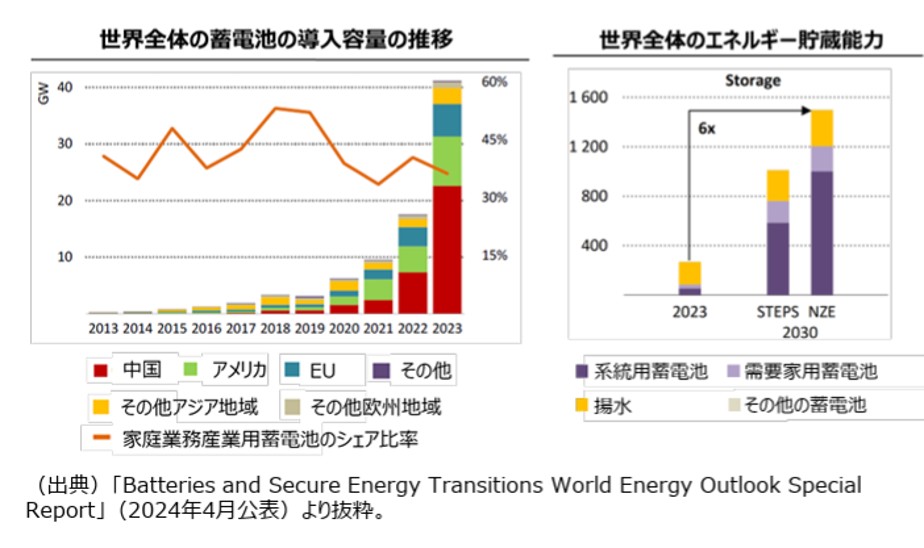

国際的にも蓄電池の導入量は、過去10年で増加しています。特に、過去5年間の導入は急速に拡大しており、今後も増加することが見込まれています。

IEA(国際エネルギー機関)は、2050年カーボンニュートラルシナリオで系統用蓄電池の貯蔵能力が2030年には2023年の6倍に増加すると試算しています。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 系統用蓄電池の現状と課題

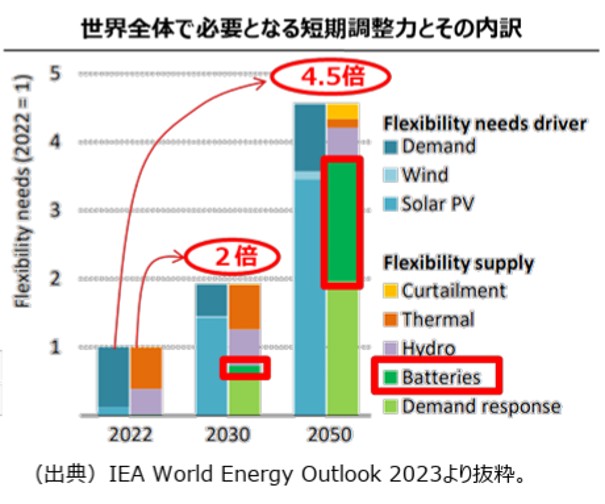

再エネ導入拡大にともなう調整力の拡大も注目されており、世界全体で2030年には2倍、2050年には4.5倍になると見込まれています(いずれも2022年比較)。

短期調整力の内訳を見てみると、2050年には約1/3以上を蓄電池が占めると予測されています。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 系統用蓄電池の現状と課題

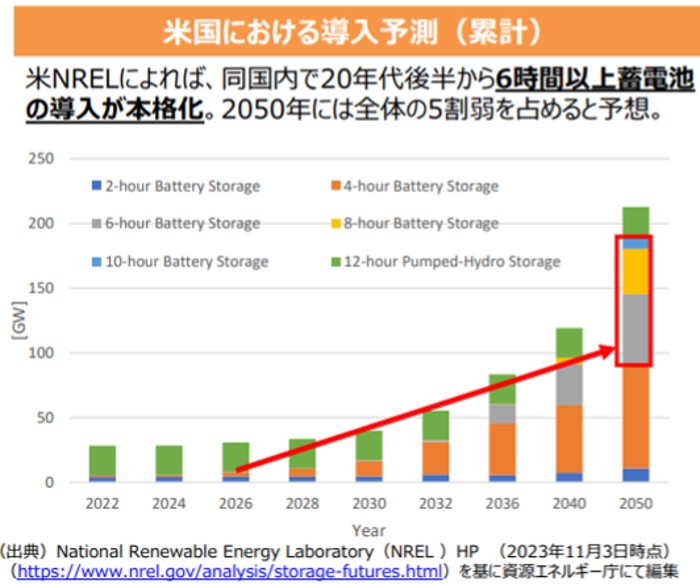

また、長時間(6時間以上)の容量をもつ蓄電池の導入が本格化してきています。アメリカの導入予測によると、6時間以上蓄電池が全体の5割弱を占めるという予測もあります。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 系統用蓄電池の現状と課題

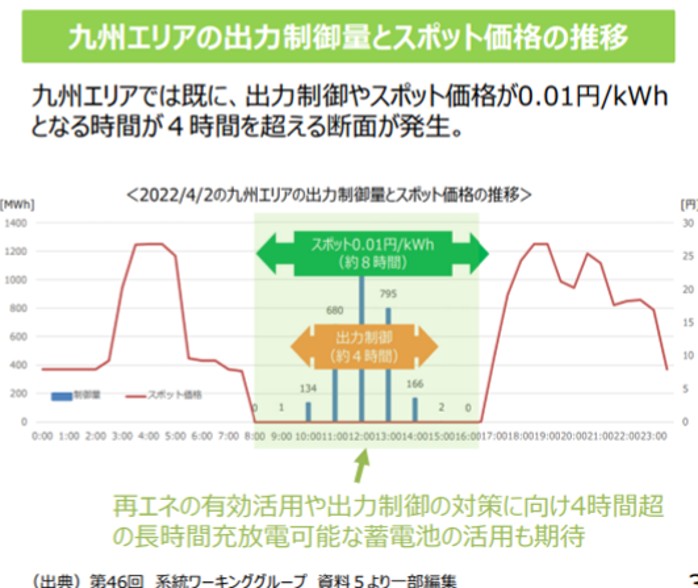

長時間放電可能な蓄電池のニーズは高いと考えられており、たとえば九州電力エリアでは、出力制御が発生する時間帯が4時間を超えることもあります。こういう断面に長時間充放電可能な蓄電池の導入促進が期待されています。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 系統用蓄電池の現状と課題

では、なぜ今、ここまで系統用蓄電池が注目されるようになったのでしょうか。

それは、採算が取れる環境が整ってきたから、にほかなりません。

どこのポイントで採算が取れるようになってきたのか、というと以下の3点です。

1 電力市場価格の変動が拡大

2 蓄電池の導入費用の低下

3 補助金制度の拡充

電力市場において利益を出すためには、最低価格と最高価格の差が大きければ大きいほど利益を出すことができます。

最近、この価格差が大きくなってきています。

その理由は大きく2つあるといわれています。

1 燃料価格が高騰し、電気料金が高値になりやすい

2 出力制御されることが増え、価格が下がる機会が増えた

つまり、電力市場価格が大きく変動し、利益を出しやすい構造になっている反面、リスクもあるということは忘れてはいけません。

蓄電池の初期導入費用が抑えられるようになってきたことも、系統用蓄電池が注目される要因です。導入費用が下がると、事業参入のハードルが低くなり、費用対効果が高くなります。蓄電池の価格が下がることで、短期間に投資回収でき、収益性も高まるのです。

BloombergNEFの分析によると、リチウムイオン電池パックの価格は2023年に20%下落し、1キロワット時(kWh)当たり115ドルと過去最低を記録しました。この価格下落は、セルの過剰生産能力、規模の経済、安価な金属および部品、低コストのリン酸鉄リチウムイオン(LFP)電池の普及、電気自動車の販売の減速などが要因として挙げられます。

蓄電池の初期導入費用が抑えられるようになったもう一つの要因が、「国が補助金制度を強化し始めた」という点です。国が補助金制度を強化し始めたのは、「出力制御の増加」が大きな要因となっています。具体的な補助金例については、後述します。

さらに、「系統用蓄電池のメリット」について、詳しく解説していきましょう。

系統用蓄電池の導入は、前述したように、電力市場で収益を獲得できるという経済的なメリットがあります。

蓄電池を活用して、電力価格が安い時間帯には充電をおこない、価格が高騰するタイミングでは売電することで、電力の価格差を利用して収益を得ることができます。

さらに、需給調整市場や容量市場などの電力取引市場の参加も収益獲得の機会となりえます。

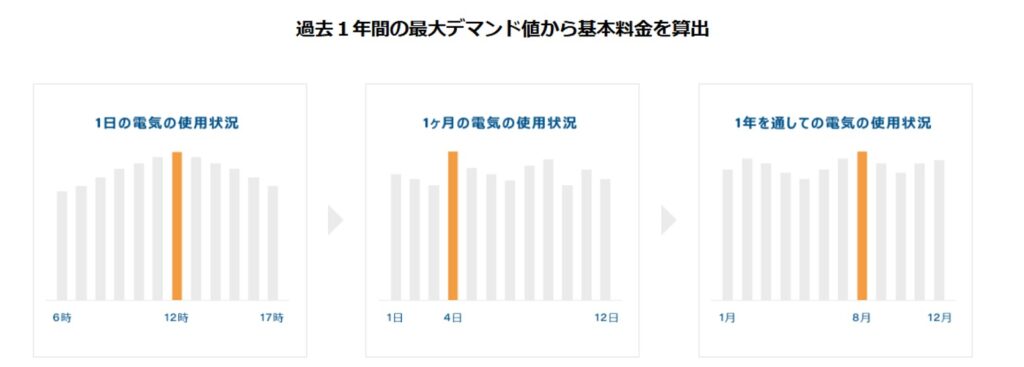

工場や企業などで電力を使う際、電力会社との契約で「基本料金」が決まります。この基本料金は、その施設が1年間で最も多く電力を使った時間帯の使用量(最大デマンド値)で決まります。

系統用蓄電池を使うと、電力が少ない時間帯に電気をためておき、電力をたくさん使うピーク時にためた電気を使うことができます。これにより、ピーク時の電力使用量を減らすことができ(ピークカット)、最大デマンド値を下げることが可能になるため、電気の基本料金を安くできるのです。

万一災害が起きたとき、電気の有無はまさに生死を分ける非常に重要なポイントです。

蓄電池で溜めた電気は、非常用電源として活用することができます。BCP対策としても有効な役割を果たします。

系統用蓄電池の普及は、2050年カーボンニュートラルを目指すための国策として非常に注目されており、政府や自治体が補助金によって設置を積極的に支援しています。蓄電池導入に使える補助金例をご紹介いたします。

資源エネルギー庁より「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」が募集されています(令和7年度は5月9日に募集終了)。

それによると、採択予定数は1件ですが、補助上限額は令和7年度は50億円(うち業務管理費3.7億円以内)、令和8~9年度分は350億円(うち業務管理費は2割以内)と高額の補助が受けられます。

東京都のように独自の補助金を用意している自治体もあります。これらの補助金を活用することで、初期導入費用の負担が軽減され、系統用蓄電池の導入がより現実的なものとなっています。

この支援事業の対象は、大規模蓄電池を活用し、再生可能エネルギーの有効活用や普及拡大など、電力バランスの改善に寄与する事業です。

補助金事業の実施年度は令和6年度から令和12年度まで(助成金申請は令和10年度まで)を予定しています。

助成対象経費の3分の2以内(助成上限額 20億円)が助成されます(令和7年度の予算総額は130億円)。

参考:クール・ネット東京

最新の補助金情報や、上記以外の補助金事業については、ぜひ株式会社エスコまでお問い合わせください。

メリットがある一方、デメリットもしっかり確認しましょう。

系統用蓄電池を導入する際には、電力網への接続に時間がかかることがあります。これは、蓄電池の接続希望が増えており、現在の送電システムでは対応しきれないエリアがあるためです。そのため、すぐに接続できるわけではなく、場合によっては年単位で待つ可能性があります。資源エネルギー庁は迅速な接続を目指して対策を検討していますが、電力網の増強など根本的な解決には時間がかかる場合もあることを考慮に入れておきましょう。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 系統用蓄電池の迅速な系統連系に向けて

初期導入費用がどうしてもかかってしまうことは大きなデメリットです。

2024年8月の資源エネルギー庁×三菱総合研究所(三菱総研)の「系統用・再エネ併設蓄電システムのコスト面・収益面での課題整理」の資料によると、設備費の平均は5.5万円/kWh、工事費の平均は1.3万円/kWhです。

また、海外製と日本製とを比較すると、海外製の方が数万円/kWh程度安価な価格になっています。「価格競争方式」を採用する長期脱炭素電源オークションでは、コスト競争力のある調達先が選定される傾向にあります。

全体的に円安や資源価格高騰の影響によりコストは上昇傾向ですが、以前に比べれば、近年の蓄電池の価格は下がってきており、また、補助金制度も充実しているため、徐々に検討しやすい環境は整ってきているといえるでしょう。

もちろん、既存の土地がなければ、適した用地を確保する必要があります。そこには費用だけではなく、土地を探す労力も必要になってきます。

前述した通り、蓄電池は新しいビジネスモデルとして注目されてはいますが、収益が安定的に得られる、というわけではありません。

特にアービトラージは市場の価格が変動するため、その運用にはコンサルやアビゲーターなどの専門的な知識と技術が必要です。

ただし、最近では「長期脱炭素調整オークション」など、電力市場自体が大きく変化してきており、投資の収益性が見えやすくなると期待されています。

系統用蓄電池は、太陽光発電などと同様に定期的なメンテナンスが必要です。導入時は、メンテナンス費用や保険費用も考慮に入れる必要があります。

また、パソコンやスマートフォンのバッテリーと同じように、系統用蓄電池も使うと劣化します。導入する際は、劣化しにくいかどうかも重要な判断基準です。高効率で長寿命する蓄電池を選ぶことで、長期的な運用コストを抑えられます。

さらに、安全性も重要です。長期的な部品供給や技術サポートの保証があるかどうかも確認しましょう。

蓄電池の選定では、「定格出力」も重要な要素です。これは、瞬間的に供給可能な電力量を示す指標であり、一般的に家庭用では2kW〜5kW、企業用では10kW以上、産業用では100kW以上の出力が求められます。

大容量の蓄電池を導入しても、定格出力が低いと一度に大量の電力を供給できません。そのため、使用する機器に合わせた出力性能を持つ蓄電池を選ぶことが重要です。

ただし、電力の調達・売却には、日本卸電力市場(JEPX)が定める最低取引単位以上の容量が必須です。この最低取引単位は定格出力50kWhと定められているため、50kWh未満の蓄電池ではJEPXでの取引はできません。

また、スポット市場では1コマ30分単位で電力が取引されています。1コマ当たり50kWhで売買されているため、少なくとも50kWh以上の蓄電容量を持つ系統用蓄電システムが必要です。

最低取引単位は50kWhの蓄電池でも満たせますが、それでは1コマしか取引できません。系統用蓄電池として実際に売買をおこなうには、少なくとも2,000kWh(2MWh)~3,000kWh(3MWh)程度の容量が現実的でしょう。

本記事では、系統用蓄電池の定義、仕組み、さらには収益化のビジネスモデルや導入のメリット・デメリット、補助金制度などについて解説しました。

系統用蓄電池は、まるで大きな貯水池のようなものです。

雨(再生可能エネルギー)がたくさん降って水(電気)が余ったときに貯めておき、日照り(電力需要ピークや再エネ発電量低下)で水が足りなくなった時に供給することで、常に安定した水の流れ(電力供給)を保ち、干ばつ(停電)や洪水(出力制御)を防ぐ役割を果たすのです。

系統用蓄電池は、再生可能エネルギーの導入拡大にともなう出力制御や電力系統の安定化という課題を解決するためにますます不可欠な存在となるでしょう。2050年カーボンニュートラルの実現に向けた重要な役割を担っており、電気の売買や市場への参加を通じて経済的な投資機会を提供する新たなビジネスモデルとしても注目されています。

国内外で系統用蓄電池の市場が急速に拡大しており、今後も導入が加速し、飛躍的な市場成長が予測されます。これは、蓄電池の低価格化に加え、国の補助金制度強化が導入を強力に後押ししているためです。

また、容量市場の開始、長期脱炭素電源オークション、需給調整市場の全メニュー開設といった電力市場の新たな枠組みは、投資の見通しを立てやすくし、系統用蓄電池事業の追い風となるでしょう。系統用蓄電池の性能向上、運用最適化、さらなる低コスト化が進むことで、再生可能エネルギーの普及と安定供給の両立に貢献し、私たちのエネルギーシステムを支える重要な存在となることが期待されています。初期投資の大きさや市場予測の難しさなど、乗り越えるべき課題はあります。しかし、電力システムの安定化に貢献しながら、再生可能エネルギーの無駄をなくし、同時に収益も生み出せる系統用蓄電池は、まさに社会課題の解決とビジネスの成功を両立できる理想的な投資対象といえるでしょう。

今、電力業界は大きな転換点にあります。系統用蓄電池を自社で保有し、電力市場で積極的に運用することは、単なる投資以上の価値があります。エネルギー転換の主役として市場をリードし、脱炭素社会の実現に貢献しながら、新たな収益源を確立するチャンスが、まさに今、目の前に広がっているのです。

COLUMNS

2025.08.29

オフィスの電気代削減は、企業のコスト削減だけでなく、地球環境への配慮という観点からも重要です。 本記事では、オフィスでの節電に焦点を当て、今すぐ実践できる具体的な節電方法や、従業員が協力しやすいアイデアを幅広くご紹介しま […]

2025.05.30

企業のオフィスや施設で広く使われている蛍光灯が、近い将来、大きく変わることをご存知でしょうか。「2027年問題」として知られるこの変化は、単なる照明器具の切り替えにとどまらず、企業の設備管理やコスト、そして […]

2025.05.16

お電話でのお問合せはこちら 東京都内の自治体で管理組合向けのマンション共用部LEDの助成金を出している自治体の情報をまとめました。 ※一部千葉の情報も含みます 一部自治体を除き、工事着工前の申請が必要となります。 エ […]

2025.04.03

エネルギーコストの高騰が続く中、学校や教育機関でも電気代の削減は大きな課題になってきています。 では、学校・教育機関の電気代はいくらくらいかかっているのでしょうか。 また、効率的にエネルギーを使用するための […]